金箔の製造についてここまでは日本でのお話をしていて、ヨーロッパでのお話はしてきました。とはいえヨーロッパでの金箔製造に関して、私はほとんど資料を持ち合わせていません。なので、ここからは資料に書かれていることの他にブログ主の想像みたいな部分も多々入っている内容だと思っていただけたらと思います。

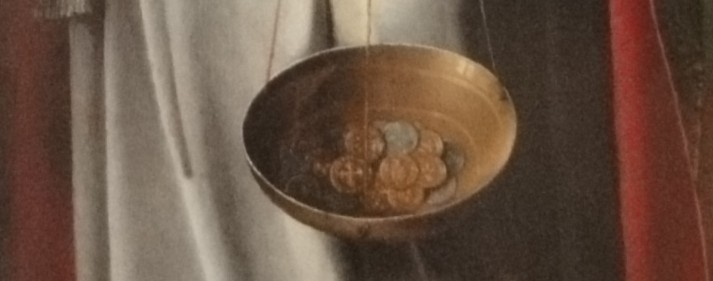

ちなみに手持ちのヨーロッパでの金箔製造の話の中で私が面白いなぁと思った部分は、箔の原料が金貨であったこと、です。そのため箔の厚さは、1枚の金貨からできる箔の数で数えたようです。

上記の段落に書いたことで調べてみると面白い点がいくつかあるのですが、この記事にてその中でも一つだけ「何がどう面白いのか(あくまでもブログ主の主観ですが)」を書いてみますと、「えっ、金貨ってずっと出回っているの?」とか「金貨の構造成分って時代が変わってもずっと一緒なの?(歴史的に経済的に貧しくなると銀とか銅とかの含有量が増えるイメージ)」とか、あるいは「金貨の大きさとかも時代によって変わったりするでしょ(経済が低迷すると少なくとも直径が変わらずとも厚みとかに差ができるでしょうし、権力者が変わると彫り物も変わるはずなので…)、それなのに1枚の金貨から作られる箔の枚数で厚み?」みたいな、そんなことです。

古代から硬貨というものの使用は当然あって、特に昔ほど「硬貨そのものを構成している金属の価値=お金としての価値」だったはず。すなわち「一万円札は金で作らないと!アルミで一万円を作るなんて、アルミってジュースの缶とかの素材なほど、卑近な素材ですよ?」みたいな感じです。それを変えたのがクレオパトラみたいな話を何かで聞いたことがあるような気がするんです(確か経済に関わる話で、現代のように銅貨とかに違う模様や数字をつけることでお金とする、みたいなことをしたのがクレオパトラ、みたいな話ね)。

なので、「あれー、いつまで金貨を使っているの?ていうか、一万札くらいの気軽さ(?)で市民にも金貨って出回ってるの??」ということを思ったわけです。

で、そこはwiki先生を見てみると結構面白くて、「お金に金を使う利点」みたいなことから書いてありまして、「偽造のしにくさ、加工のしやすさ、多数の人が使用する上で腐食などがしにくいこと」など、結構納得のいく使用理由が書いてありました。シルバーアクセサリーを持っている方だとわかりやすいですけど、シルバーはすぐに黒くなりますしね…。

ちなみにローマ帝国後期には高額取引に金貨が使用されていた模様。その後、銀貨中心で金貨の製造がない時代もある反面、東ローマ帝国やイスラム圏の金貨が使用されることがあったようです。そう聞かされると、「ああ、市民がお財布に金貨持っていて、大根を買いに行くって感じではなく、国庫みたいな莫大なお金のためか」と納得ができる気がします(一円玉で一万円払われるより、一万円札があると助かる、みたいな感覚で)。

9世紀から12世紀にかけてはヨーロッパにおいては銀本位制(貨幣の基盤として使用する金属を銀とする)により銀貨の製造がおこなわれていましたが、南イタリアにおいては地理的な距離感からのイスラム世界との関わりから、金貨が製造されていた模様。また、13世紀フィレンツェでもフローリン金貨が導入され、ヨーロッパ全土に広まり、計算貨幣の基礎となったようです(この当時はイタリアという国はないので、各地域独立しています。このフィレンツェのフローリン金貨の後、ジェノヴァやヴェネツィアでも独自の金貨が作成されます)。13世紀中葉にはアラビア世界からヨーロッパに金貨技術がもたらされるようになったそうで、そう思うと金属が違うだけで「硬貨」というのは製造が難しい場合があるんだなと思わされるのです(そもそもに金属毎の融点の違いなどから加工のしやすさが違うのでしょう)。

また、時代的に11世紀12世紀は比較的商業が盛んになり、これが13、14世紀になると大繁栄して「通商の復活」の時代と言われるようですので、単純にアラビアからの技術が来たからだけでなく、そういう経済上の繁栄にも関わるのかなぁと思ってみたりするのです。

だって、「金箔は金貨を原料とする」んですよ。金貨が「国庫的に使用する貨幣」だとした場合、それを「箔にする」って「国のためのお金を?」ってことで「そうなの?」って個人的には腑に落ちないんですよね。

また、同じ板絵、宗教画でも、黄金背景にできるのは「お金がある」だけでなく「材料がある」が大事なとなります(この両者の話は大分異なる話で例えばどれだけお金持ちでも、「その物本体がなければ」お金を積むことすらできない、ということです。今はどうだろうですが、コロナのころ半導体不足で、新車どころか中古車すら手に入れにくい大変な時期がありましたね…。今、どうなったんだろ)。この金箔の話の一番目で示した黄金背景の作品の例として、古い作品ほどイタリアあたりの作品でしたが、もしかしたらこういう「金箔にできる素材(金貨)」が身近にあった地域だから…?有力商人(お金もある!)がいた地域だから…?みたいな想像もしてしまいます。

「金箔の材料は金貨」というそれだけの記述ですけど、かるーくこれ位ははっきりしないな、とかわからないなってこと、普通にいっぱいあるんですよね。結構「私はこの文章を理解した」と思っても、それは「文字として、日本語として読めた」であって、「真に理解したわけではない自分に気づけていない」ということ人生にはままあります。こういうと哲学的ではあるのですが、「理解」というのは「理解した」と思ったとたんに遠くなるようなものに思うからこそ、「自分の理解」を疑って本を読むって結構大事だったり。また私のブログみたいなふんわりしたものでもそうですし、専門書であっても「書いた人の記述を疑う」ことも大事です。鵜呑みにするのは「理解」から遠いことですので…。

そういう意味でも、もし学生さんが当ブログを読まれていて、レポートや卒論に使おうとされていたら要注意。こんなものを鵜呑みに信じて何かを書いてもいいことは何もないですよ(笑)。

また専門書は「専門の人なら基本的なこと、深堀しなくても読めるよね?」という暗黙の了解で、文章化しない内容がごくごく短い文章の単語の中に含まれていたりします。私は金箔の専門家ではないので、「こういうことを知っていたら、この文章をもっと堪能できる」と残念に思いながら当記事を書いていたりするのですが(苦笑)、思わぬ知識や経験が、ある種の専門の文章を読む助けになったりする場合もあるので、いろんな経験・知識というのは大事なものだなと思うのです。

なので、当記事上で「疑問」として書かれているようなことに関して「知っているよ!」という方とかがいらっしゃったらお教えいただけると嬉しいです(^^)。

というわけで本日はここまで。当記事を最後まで読んで下さり、ありがとうございます。実をいいますと金箔の話はまだ続きますので、そのおつもりで…(汗)。ではではまた。

#金箔 #技法材料 #文化財保存修復 #油絵保存修復

コメント