ここ連日、絵画(主に油彩画・テンペラ画)の構造についてお話しておりますが、現状シリーズとして「下地層(地塗り層)」のお話を詳細にご説明させて頂いています。

「絵画の構造」シリーズの前々回までは、主に「水性地」「油性地」「エマルジョン地」と3種類ある下地の中でも、なぜ「水性地」は「体質顔料」と「膠」、「油性地」は「白色顔料」と「乾性油(あるいは加工乾性油)」という組み合わせなのか、ということで、まず「体質顔料」というのはなんだろうというお話をいたしました。

さらに直近の記事において、この油性地・水性地の素材において「色を担当する粉末」に、前者に対しては「顔料」後者に対しては「体質顔料」が主体なのはなぜかに関わることとして「屈折率」が関わるということをチラっとお話しました。

その上で直近の記事についてはその「屈折率」への理解を深めるべく、「見ること」についてや「光」の在り方、「屈折」について少々お話しました次第です(物理・化学を専門とする方からすると「?!」という説明もあるとは思いますが。ご容赦ください。汗)

本日はその続きのお話としまして、ブログ主が専門としております「絵画の保存修復」と関連する「光の屈折」に関するお話を少ししたく思います。

「屈折」の理解の前に、まず「光の反射」について

直近の記事にて、「屈折」という言葉を辞典で調べましたところ、3番目に「光や音などの波動がある媒質から他の媒質に進むとき、その境界面で進行方向を変えること」とある上、これが件の「屈折率」ともかかわりのある事象であるとお話しました。

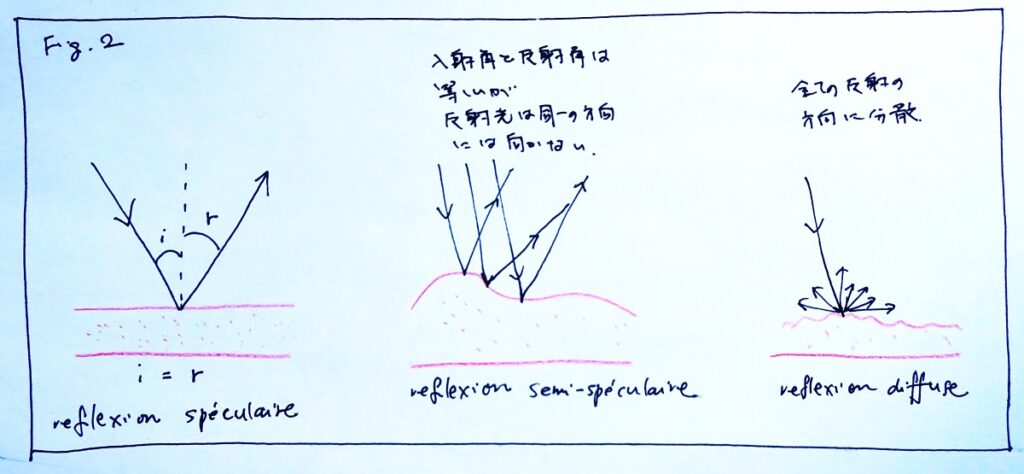

上記のような文言を聞くと、想像しやすいのは「鏡」かと思います。光は直進して自分では方向転換しないものですが、小学生のときに、光は鏡で反射できる・方向を変えることができる、と学んだからです。ですので、まずこの「屈折」の前に「光の反射」を一度考えます。

鏡の場合は鏡に当たる光をそのまま全部別の方向に「反射 reflexion」させることができます。ですので、入射してきた光の量を100としたときに、100の光を反射させることができる。もっといえば、その光の先に人の目がある場合、100の光を目に認知させることができる。そうすると、人は非常に強い色彩、鮮やかな色彩、はっきりした色彩として認識することとなります。鏡の場合は単純に「非常にまぶしい光」としか認識しないと思いますが、これが物体の場合は、ですよ。

では、もし多少凸凹した表面を持つ物体の場合はどうでしょうか。あるいは鏡で考えるなら、多少ひび割れた鏡でもよいかも。こういう場合は光の入射と反射による光の量に変化はないものの、最終的に反射した先が一定ではなくなる、ということが起きます。光の光線というのは実際ところ一本とかそういうのではなく、無数にあるものですよね。その無数の光の反射の全てが目に認識されるのが先ほどの「鏡」のような場合に対して、やや凸凹した表面、割れた鏡などの場合は、「目の中」にまで届く光の量は減ります。反射する光の量が変わらずとも、光が「目」に届かなければ認識はされません。そうすると、先の「鏡的反射」と比較すると、目に入る光の量はすくなくなるので、色の鮮やかさやはっきり感がやや薄れます。

ではさらに、非常に凸凹した、例えばすりガラス状に加工したガラスなんかで光を反射させようとするとどうでしょうか?実際そんなもので光が反射するとは思えないですが(笑)、あくまでも「光の反射」の理屈として理解していただくための説明として、ご納得いただけたらと思います。

非常に凸凹したものの上に光が当たると、それらの光は「鏡的な反射」のように一定方向に全て反射する、というようなことは起こらなくなります。つまり、入射した光の量が100だったとしても、反射する光が、いろんな方面にあちこち散るので、一つの方向に反射できる光の量は少なくも100から分散して減る、ということです。

さらに、「割れたガラス」的にわずかに凸凹している物体の場合に鑑みて考えますと、例えばすりガラス的な鏡の反射の場合、「光量10の反射な上、さらに確実に目に届く光の利率も減る」ということとなり、認識される色は鮮やかさやはっきりさを失うこととなるかと考えます。

こういった物体の表面などによる「光の反射」の違いと、目に届く光の量などの相違などはご理解いただけますでしょうか?

絵画の技法材料と美観としての光の反射の関係性、そして絵画の見え方

こういう物体の表面の凸凹の利率と光の反射の仕方とその量、というものに色彩を絡めて考えます。

例えば15、16世紀の板絵などの実物などを美術館でご覧いただけるとよいのですが、同じ油絵でもあの時代の絵画の色彩ってものすごく深く、鮮やかで、はっきりしています。

対してあらゆる時代の水彩、もしくは日本画の色彩はどうかというと、イメージとして「深い色」「あざやかな色」ではあまりないと思います。いわゆるちょっとくすんだ色とか、あるいは「パステルカラー的」な印象。

勿論、油絵やテンペラの絵具の塗布量・厚みなどと、水彩や日本画の絵具の塗布量・厚みなど、一定ではなかったり、画題やモチーフなどの関係で深い色彩や鮮やかな色彩を欲しないからという理由もあります。

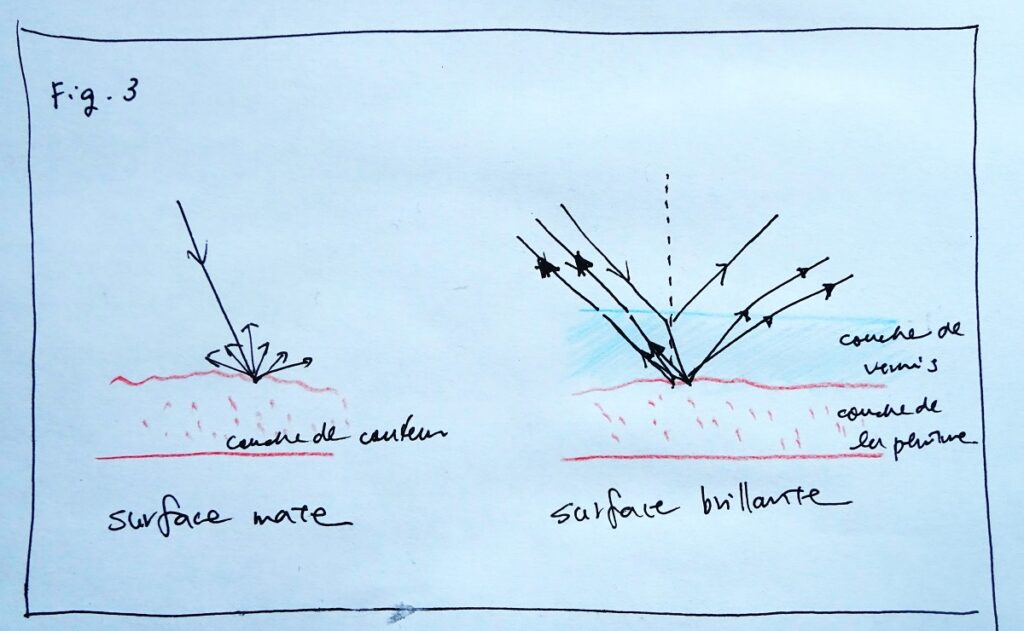

しかし物理的には、15,16世紀の古典西洋絵画の場合(あくまでも時代や技法は限定します。現代油絵、現代アートなどでは一致しない話ですので)絵具を構成する結合剤量が潤沢であり、またそれらの絵具からなる絵画層をきちんとワニスで保護し、さらには、そもそもに下地が鏡面のように平滑であるという、「つるつる」「平滑」という物理的特徴があります。中世絵画は本当によくご覧いただけるとよいですが、筆跡なども殆どなく、ぴたーっとしている。でも、同じ平滑なものでも、写真などとは本当に色味が…、ほんとうに深い…。

対する水彩画や日本画は、顔料を接着成分で接着しているのみですので、ミクロ的な見方にはなるのですが、顔料粒子が露出した状態にあり、絵画表面が凸凹している傾向にあります(そもそもに水彩用紙、和紙は鏡面のようではありません)。

本日の簡単なまとめとして

こういう比較をしておりますと、油絵・テンペラがよくて、水彩・日本画が悪いといいたいのか!と誤解を招きそうですが、そうではなく。美観的特徴・視覚的特徴として、なぜあのような視覚的違いがでるか、という認識として、「光の反射・屈折」があり、またそれらは鏡の反射と同様、物体(作品)の表面の凸凹の程度・有無に準ずるものである(作品を構成する層構造として、どういう物理的特徴を持つものが使用されているから視覚的にこう見える)、ということの理解のために例として出しています。双方の表現の良さというものがありますからね。

ただ、ここで重要なのは、ブログ主が西洋絵画において例に出した作品の時代や技法を限定していることです。あらゆる時代の油絵で同じことがいえるわけではありません。そのために、重要な文言としましては、「絵具を構成する結合剤が潤沢である」こと、「ワニスで保護している」こと、「筆跡が殆どない」こと、「したがって絵画層がぴたーっと平滑である」こと、「下地が鏡面のようにつるつるである」こと、です。

なぜなら、直近の記事に書きましたとおり、光は鏡面のように平滑なものの上では、入射光と反射光の量をほどんと変えずに最大限反射してくれるから。それが色彩の深さや鮮やかさ、はっきりさと関わるからです。

結構難しい話なので、なかなか理解しにくいのですが、長くなりましたので本日はここまで。

最後まで読んで下さり、ありがとうございます。

参照文献:MASSCHEELEIN-KLEINER Liliane, “Liants, Vernis et Adhésifs Anciens”, Institut Royal du Patrimoine Artistique, 1992, Bruxelles

コメント