ここしばらく、絵画(主に油彩画・テンペラ画)の構造についてお話しておりますが、中でも特に「下地層(地塗り層)」のお話を詳細にお話させて頂いています。

また直近の記事では、「屈折および屈折率」に関してより理解が深まるように、「チョーク(体質顔料の一例)を水で濡らしてみた場合の視覚上の変化」に関してわずかながらお話しました。でも、なかなか難しいですね(汗)。

こういった説明は、体質顔料と顔料の違いを理解するため、ひいては水性地や油性地といった下地に関してや、絵具での理解を深めるためですので、もう少々頑張ってお付き合いいただけたら幸いです。

先の記事の「道路にチョークで落書きした例」と体質顔料で「水性下地」や「水性絵具」を作成した場合をリンクさせると…

さて、繰り返しとなりますが、直近の記事では、チョークで道路や壁に落書きした場合(あるいは黒板に板書した場合)に対し、さらにそれを水洗いした際の見え方についてお話しました。

チョークで描いた落書きは、水に濡れると道路が乾いた状態で見るより多少見えにくくなり、そしてまた乾くと再び見えやすくなるというお話をしました(道路や壁の場合はしっかりこすり洗いしないと、なかなかチョークはおちないので、ただ水で濡らしただけの場合ですね)。

なぜこういったお話をしているかといいますと、「水性地(吸収地)」と「油性地(非吸収地)」における「体質顔料」と「顔料」の使用の違いを理解するためです。これも繰り返し申し上げていますね。

で、これも繰り返しとなりますが、西洋絵画業界では「体質顔料」と呼ばれる「石膏(硫酸カルシウム)」や「白亜(チョーク含む炭酸カルシウム)」は主に「膠水」と混ぜることで「水性地(吸収地)」となります。あるいは日本画材料である「胡粉(炭酸カルシウム)」も同じく「膠水」と混ぜることで描画材料となります。

つまり、「体質顔料」を下地や描画材料として用いる場合、「膠水」と混ぜるということは、「水性のもの」と混ぜているのがわかります。先の例の「道路にチョークで落書き」あるいは「黒板にチョークで板書」を水で濡らす状態となんら変わらない状態です。

もう少し説明しますと、「体質顔料」を「水性の液体」と混ぜると、ホットケーキのペーストのようにはなります。しかし、時間を置くと、水分は蒸発するなりなんなりして、なくなりますよね?ずっと下地や絵画表現の中に「水」がある、という状態にはなりえません。

この状態は、「道路(アスファルト)の上にチョークで落書きをした → その落書きをした道路を水で濡らしたら、一見チョークが見えないような状態になった → のちほど道路が乾いたら、チョークの落書きも再度見えるようになった」というここらへんの水の現象と同じであることはご理解いただけるでしょうか?一度雨が降ったら、ずっとべちゃべちゃなままの道路は存在しませんね?水分は、蒸発しますね。

直近の記事の「まとめ」にて、『「水」の場合、特に水に「漬かっている」状態ではなく、水に「濡れた」状態の場合は、「後に乾燥」するため、「濡れた状態での視覚」は「一時的(濡れている期間のみ)」であること』と書きましたこと、覚えていてくださっておりますでしょうか(この場合、わざわざ「水に漬かっている状態」と書いているのは、海や川、池など、一般的に「ずっとそこの溜まっている水」というものも存在するので、そういうところに沈んでいる・浸かっているというもの以外、という意味合いです)。

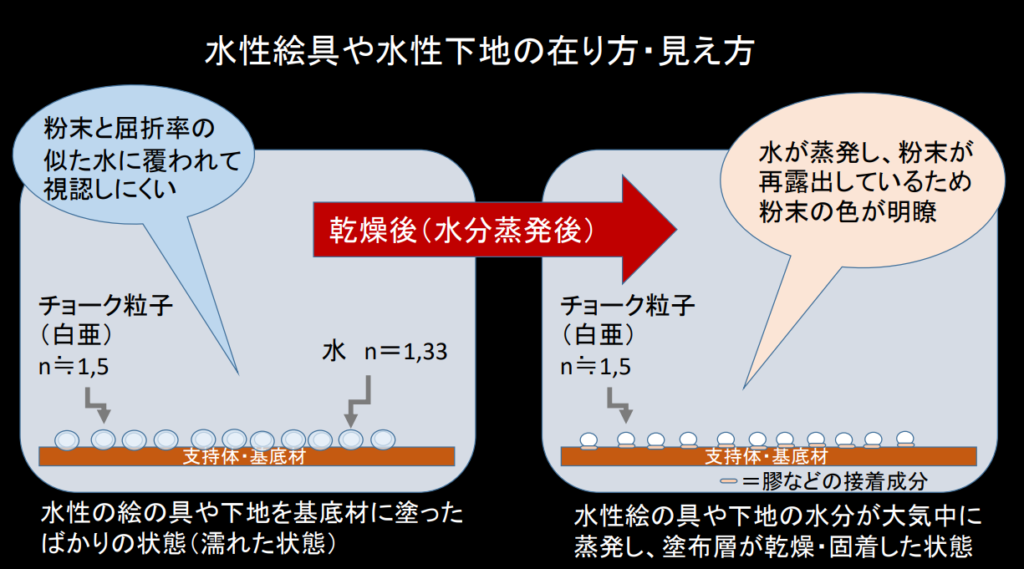

こういうことを踏まえますと、「体質顔料」と「水」と混合したペーストは、「ペースト状」の時は「体質顔料」である「粉体」が一粒一粒、水に濡れていたり、あるいは水に覆われている状態であることで多少「白さ」を失うことがあるかもしれません。しかし、それらは永遠に湿っているわけではなく、「水性」の接着剤を使用しているからこそ、ある程度の時間を経ると、水が蒸発するなど、水分が失われてペースト状ではなくなります。「水分が失われれ」ば、体質顔料が「水で濡れている」あるいは「水で覆われている」ということではなくなるので、体質顔料は「大気に覆われている」状態となります(勿論多少の接着剤の付着があるので、その影響はゼロとは申しません)。しかし、「視覚」として「水の屈折率」の存在を考える必要性がなくなることは、ご理解いただけるでしょうか?

こういことから、体質顔料を用いた「水性下地」や「水性の絵具」、あるいはチョークなどのほぼ接着成分を持たない絵具などは、「体質顔料」がもつ「白さ」を生かした下地や、絵具としての表現素材となることができます。

「水性下地」に関わる勘違いされやすくも、同時に重要な理解すべきこと: 水は永続的に下地などに残ることはなく、蒸発してなくなります

実際実験をされてみるとよいのですが、大気中では真っ白い「白亜(チョーク)」や「石膏」でも、水と混ぜると白っぽいままではありますが、「真っ白」ではなくなります(ちょっとした色味の変化がでる点は、自分で観察するほうがよいでしょう)。

しかし、水が蒸発し、粉体(体質顔料)が乾燥した状態になると、また真っ白い見た目となります。

こういうところからいえることは、下地や絵具として「水性」のものは、「水そのもの」が永遠にそこに残存することが前提ではない、ということです。接着剤となるべきもの(この場合は「膠」)が、そのままでは「個体」で、べとべとした粘着性も持つことができないことから、それらを「接着剤」として利用できるように、そしてその粘着性の粘度などの調整ができるように「水」を利用しているだけのことであって、「水」はむしろ、必要要件を満たしたら不要であることが前提の技法である、ということです。

また、「水性」の「下地」にせよ「絵具」にせよ、だからこそ「体質顔料」あるいは「顔料」がずっと水なりなんなりに「くるまれている」「覆われている」状態ではなく、むしろ、それら粉体の粒子の一粒一粒が相互に接着剤で接着されている状態と想像していただけたらと思います(ただし、上の図のように、基底材に一粒一粒、並んで接着されるわけではありません。そこはご注意を)。

勿論、「体質顔料」や「顔料」を、膠水に漬け込んで乾かしているような状態なわけですので、本当は一粒一粒の「体質顔料」や「顔料」の周囲に「接着成分」の付着はあるはずです。切手の裏側みたいなものですね。

しかし、そもそもに水に溶解されている接着成分(膠)の量の少なさや、体質顔料あるいは顔料に付着して残存する接着成分の量などから、水性下地や水性の絵具に関して、接着剤の視覚的影響を考える必要性はあまりないのかも…(とはいえ、全く視覚的に影響がないわけではありません。接着成分が視覚に関わってくると、艶やキラキラ感が出ることがありますので…)。

ただ、水性下地や水性絵具に使用される接着成分の量は決して顔料の細孔を埋め、粒子一粒一粒同士の間を埋めるほどの量ではないことから、粒子が「ほぼ剥き出し」状態と考えると楽ですね。

いわゆる「水性下地」の「面」として、あるいは「水性絵具による絵画層」の「面」として顕微鏡などでみると、非常にざらざらした状態といいますか。「細孔」がある状態と考えるとよいかもしれません。上記の図はそういう意味合いもあります。

本日のまとめ的なもの

なかなかややこしい…ですね(汗)。

ただ、先の記事のまとめでお話しました4つの事項のうちの以下の3つが関わるお話であったことはご理解いただけるかと思います

- 大気中で「体質顔料」を見るより、水中の(水に濡れた)「体質顔料」を視認するほうが「屈折率」の関係から難しいこと

- 大気の中と水の中の「見え方」の違いは、「屈折率」の違いに関わること(水のほうが大気より体質顔料の屈折率に近い数値を持つこと)

- 「水」の場合、特に水に「漬かっている」状態ではなく、水に「濡れた」状態の場合は、「後に乾燥」するため、「濡れた状態での視覚」は「一時的(濡れている期間のみ)」であること

前の記事を土台に積み重ねてお話しているつもりですので、是非わからないなぁという点がありましたら、前の記事も合わせて読んでいただけたらと思います。

なお次回は「油性下地」の場合はどうなのか、というお話をする予定です。

ややこしいお話を最後まで読んで下さり、ありがとうございます。

コメント