直近の記事にて、作品調査の方法の一つ、「光学調査」の中でも、「ミクロ写真」について少々お話しました。

本日は「光学調査」のお話の続きで、「赤外線写真」についてお話します。

赤外線ってなあに?

過去の記事(直近の記事はこちら)にて何度か、物を見るには、「光」「見るべき対象物」「目」の3つ(場合によっては「脳」を含めて4つ)のものが不可欠であるとお話しております。

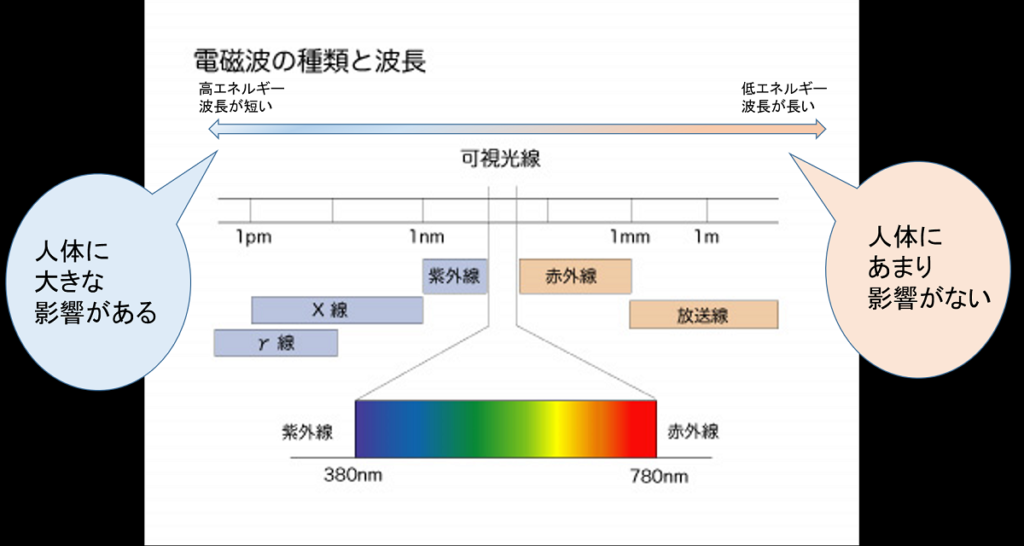

そして、この世の中には色々な光線(波長)がある中で、人間が認識できる波長域が限られていることその波長域が「380nm~780nm」の領域であること、そしてその領域の波長を「可視光線」と呼んでいることをすでにお話しております。

繰り返しとなりますが、この「可視光線」というのは、おおよその「人間」が認知できる光線領域であって、「いかなる生き物にとって」の領域ではないことは重要なことです。

例えば蝶々は紫外線を利用して他の蝶々のオスメスを判断しているようですし、蛇は赤外線で獲物を認識している部分もあるようです。

こういった「赤外線」「紫外線」と呼ばれる波長は、それぞれ可視光線の「赤色の領域よりもすぐ外側」にあったり、「紫色の領域のすぐ外側」にある波長であるためにこのような名称がつけられています(上に添付しました図をご参照ください)。

そんな我々人間の目や脳においては「視認」することができない光線(波長)ではありますが、我々の生活の中で色々利用されている「赤外線」が文化財保存修復業界の「調査」において利用されているお話をしてまいります。

ちなみに、身近な赤外線利用といえば「遠赤外線ストーブ」や「こたつ」でしょうか。あるいは食パンなどを焼くための「オーブントースター」も赤外線が利用されています。これらの共通点として、対象物に熱を与える、という性質が見られますね。

あるいは今の主流はどうかはわからないですが、かつてはリモコンの殆どは赤外線を利用していました。チャンネルを「回して」いたTVを知っている世代からすると、リモコンはちょっとした革命でしたよね(苦笑)。これも、目に見えない波長を使っているからこそマジックであったのと同時に、TVとリモコンの間に人がいると波長がTVに届かないという、「赤外線の限界」を日常として味わっていたと思います。

あとよく知られているのは、サーモグラフィーや夜間の警備用センサに「赤外線」は用いられています。特に警備用センサなんかは、赤外線が人の目に見えないことから、夜間に対象者に照射してもわからないという性質を利用しているんですね。昔々の漫画で、北条司氏の「キャッツ・アイ」というタイトルの、美術品専門の美人泥棒三姉妹の話がありましたが、あれによく赤外線センサ、ありましたね(あああ、世代が分かっちゃう感じ… ^^;)。

そんなこんなで「人間の目には見えない」けれども、思いの他、人間の生活で普通に使われているのが「赤外線」です。

こういう赤外線を利用して、何をどう調査するのでしょうか?

赤外線写真ってどういうもの?

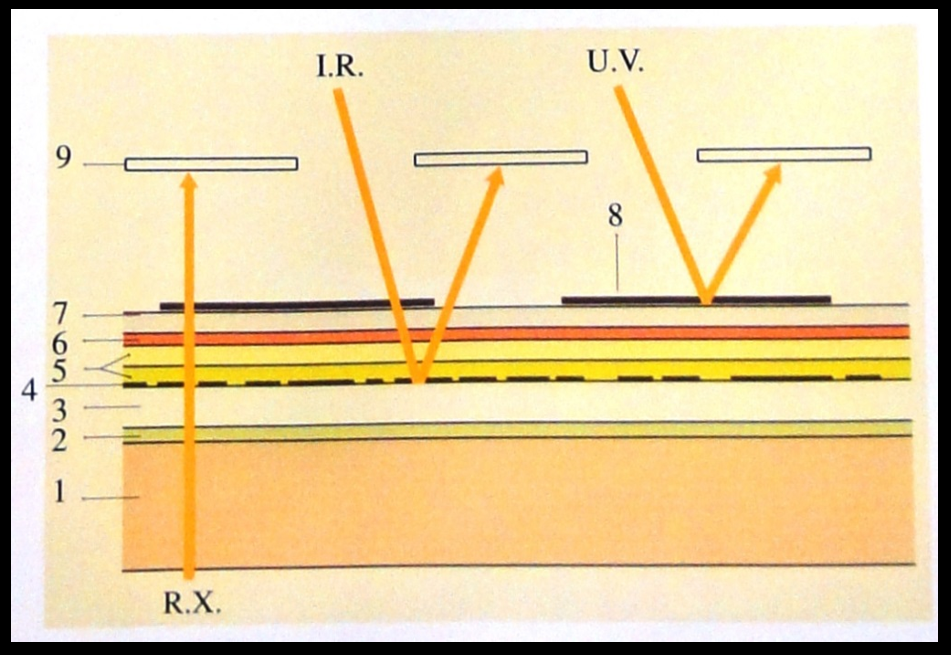

赤外線写真は、可視光線よりも少し波長が長く、透過率が大きいことから、西洋絵画の保存修復の調査においては、油彩画やテンペラ画の絵画層を透過して、その下層にある下絵(デッサン)の線などを観察することに主に用いられています。

この赤外線を用いた下絵の観察は、古典絵画においては非常に有用である反面、近現代絵画においてはなかなか効力を発揮しにくい部分があります。

というのも、可視光線よりは透過率が高いとはいうものの、実際リモコンなどでもお分かりいただけるように、なんでもかんでも透すという能力がないのが赤外線です。具体的には赤外線は表面から下に数十ミクロンから数百ミクロン程度しか透すことができません。

さらに、赤外線は炭素を含むものに吸収される性質があることから、木炭や炭化したものを使用した顔料を使用した絵具(骨黒、ピーチ黒、ヴァイン黒など)を用いて下絵を描いている時に、絵画の下絵を観察ことが可能となります。

近現代の作品の場合であると、絵画層の厚みが厚すぎて下絵まで赤外線が透過しなかったり、あるいはこれは別に近現代絵画に限りませんが、下絵が炭素を含むものではないことなどで赤外線が効果を発揮しないことなどはよくよくあります。

20年ほど前には、SONYさんの数万円ほどで購入できるデジタルカメラに赤外線写真が搭載されていたのですが、それが悪用されたために現在は特殊な(そして非常に高価な)カメラにしか赤外線のシステムは搭載されていないんじゃないかしら。

さらにいえば、正直カメラの性能やフィルターに頼った撮影のみでは、この赤外線写真は結構限界がありまして、私が研修していた国際機関では赤外線用の非常にごっつい機械がありましたし、そうじゃなくとも赤外線画像センサを内蔵したビジコンカメラで作品を撮影する赤外線テレビ画像のほうが、「カメラのみ」に頼るより下絵がよく観察できるように経験的に思います。

下絵を観察することにどんな利点があるの?

このように赤外線写真によって、「下絵の有無」あるいは、どのような下絵があるのかというようなことが分かることもあるのですが、なぜ下絵なんかの観察にこだわるのでしょうか?

例えば、下絵(計画)と絵画層(実際の美観)の相違を観察することが一つ。こういうのは結構あります。こういうのを観察することで、画家の意図を確認したり、制作の経過を知ったりできます。

ほか、古典絵画のあるあるでいいますと、「誰の手によるものか」という同定のための一要素として用いることもあります。

近現代の場合、絵画というのはおおよそ一人の人間の手によって描かれるものですが、古典の頃は徒弟制度の中で一つの作品を描いていたり、途中で師匠がお亡くなりになられて、仕上がっていない作品を「アトリエ(弟子の皆様)」で仕上げているものもあります。

1つの作品に2人以上の人間が関わって制作された有名な作品ですと、「アンドレア・デル・ヴェロッキオ」の「キリストの洗礼」の一部を、当時ヴェロッキオの弟子だった「ダヴィンチ」が描いている、というのがあります(ただこの作品の場合、下絵を誰が描いたのかはブログ主は確認していませんが…)。

こういう作品のどこからどこまでが「師匠」の手によるものなのか、とか。そういう意外な「くせ」のようなものが下絵で見えることもあります(勿論、こういうのは、下絵段階で「師匠以外が関わっている作品」に限りますし、また師匠以外が作品に関わる作品は、普通に作品を見て、結構「なんか違うな」というのが見えることも多いですが)。

あるいは、これは「絵画」の例ではなく、文献資料などの例になるのですが、ある種の文字資料が宗教的あるいは政治的な理由で部分的に塗りつぶされてしまったものでも、もし塗りつぶしに使った塗料に「炭素」が含まれておらず、逆にもともとの文字を表記するのに用いたインク等に「炭素が」含まれている場合は、塗りつぶされた文書でも、赤外線写真を用いてそれを読解することが可能となる場合もあります。

本日のまとめ

このように赤外線は、人間の目には視認できないのですが、それでも「可視光線よりちょっと透過する」「炭素に反応する」という特徴を生かして、下絵の有無の調査や下絵の観察に利用されております。

ただあくまでも色々な条件が重ならないと、「本当に下絵がない」とは断言できない方法ですし、下絵が本当はあっても「赤外線写真では見えないだけ」ということがありありますので、この調査方法のみで「下絵はない」と断言するのは勇み足となります。

あくまでも1つの調査でなにもかも断言するのではなく、複数の調査が同じ方向を示した時に、ようやく「その傾向がある」と慎重に判断を下す必要があることをご理解いただけたらなと思います。

本日は少々長くなりましたが以上です。

最後まで読んで下さり、ありがとうございます。

コメント