このシリーズ最初の記事にてどうしてカメラのお話をするのかといった概要のお話をし、また、2つ目の記事から少しずつカメラの話をしております。くわえて3つ目の記事からは文化財関係の写真撮影をする上で知っておくべき専門用語の一つであるISO値に関してのお話、4つ目の記事では撮影において重要な露出(露光)のお話、そして6つ前の記事、5つ前の記事、そして4つ前の記事にてF値のお話をしております。また3つ前の記事ではSSについてお話し、2つ前の記事および直近の記事からホワイトバランスについてお話しておりました。

と、ここまで書いておりますが、ブログ主は別段カメラの専門家ではありません。もしかしたらカメラの専門家の方から見たら「何いうてんねん」という内容があるかもしれません(汗)。もしそういうのがあるよ~とお気づきの方がいらっしゃったら、色々教えていただけるとありがたいです(ぺこり)。

というところで本日の本題である「ホワイトバランス」に関する続きをお話していきます。

ケルビンと絶対温度

前回の記事は色温度やら、絶対温度やら、分子やら原子やらが出てきて、なかなかややこしかったかと思います。

もう、こんなややこしい話、いやじゃー!という心の叫びを大学にて授業をやっているときに聞いていた気がしますが、もう少々続きます旨ご容赦ください(汗)。

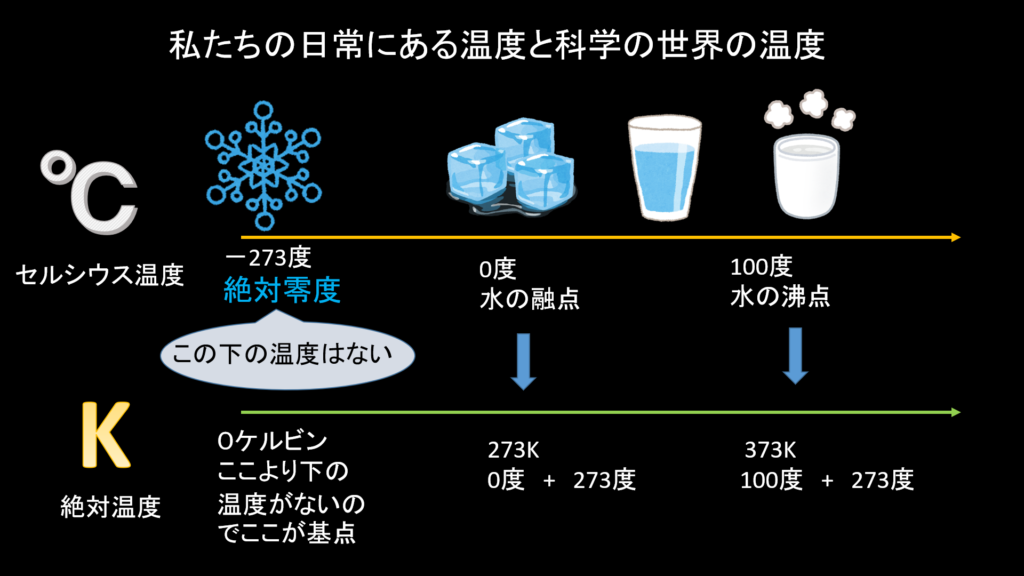

そもそも我々が日常的に使っている温度は、セルシウス温度というのですが、これ、何を基本とした温度かと言いますと、最も我々の生活において身近であると考えらえる水の融点、つまり水が固体から液体に変わる温度を0度とし、さらに水が液体から気体へと変わる温度を沸点とすることを基準として設定された温度を指します。

さらに、全ての原子が熱運動をほぼしなくなる最低温度をセルシウス温度内では絶対零度というのですが、これが約-273度と言われています。

ただ、このセルシウス温度は、水を基準にプラスとかマイナスがあって計算しにくいと科学の世界では言われているらしく(そこはブログ主は専門外ですので、「そうなんだ…」というところですが)、そこで科学の世界では我々にとっては日常であるセルシウス温度に変わって絶対温度と呼ばれる温度がよく使われるらしいのです。

この絶対温度というのは、先ほどのセルシウス温度内で絶対零度であった-273度、つまりこれ以上低い温度はない、という地点を0ケルビン(K)と定めた温度です。

そのほかの温度の上がり方はセルシウス温度と同じなので、科学の専門家の見地からすると「正しくは、そうではない!」かもしれませんが、ここではあくまでも簡単な考え方としまして、「絶対温度というのは、セルシウス温度に273度を足したものといえる」と考えます。

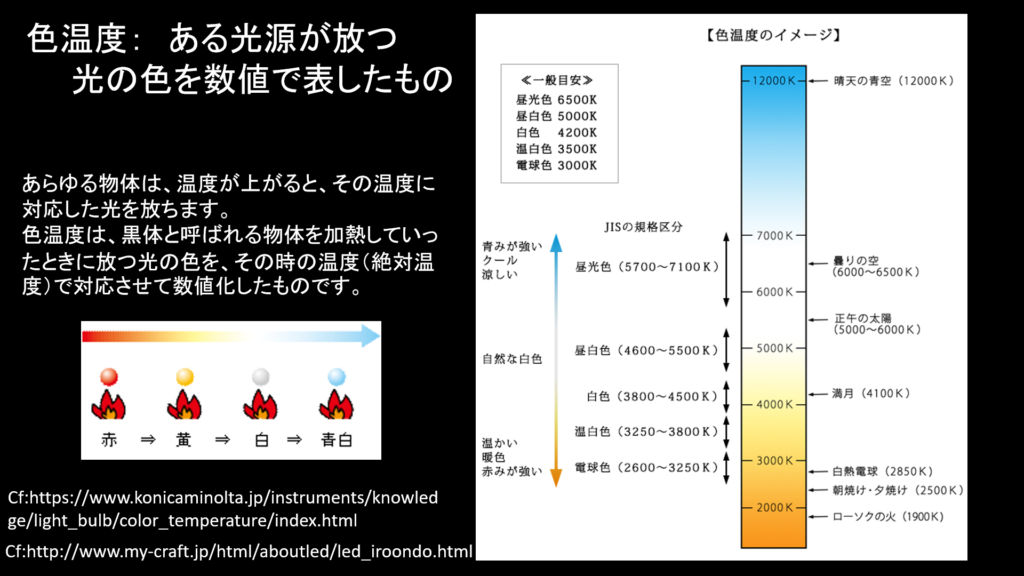

こうした知識をいれた上で、先の記事の色温度を振り返ってみますと、2000Kは赤っぽいから低いといっても、我々の日常で考えれば高温すぎるほど高温であることは理解できると思います。

例えば、物質は500度を超えると少しずつ赤色に光り、3000Kくらいになると白熱電球のように白っぽい色に変化します。白い光を出す太陽の表面は6000K近い温度であるのに対し、夜空に見える青白く見える星の表面温度は実は8000度ほどもあるという、そういう話になってきます。

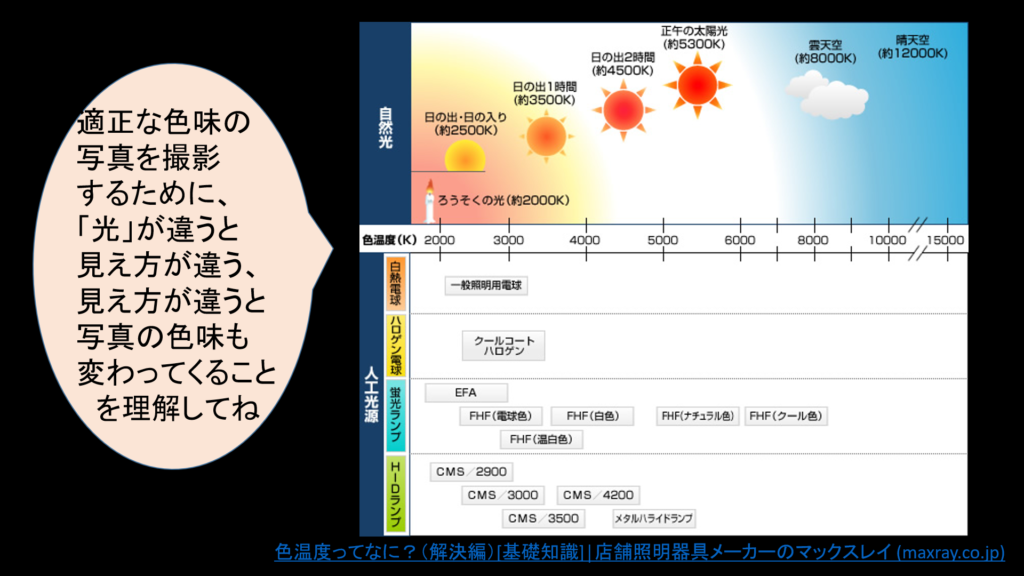

長々こういう話をしているのは、こういう色をもつ光を、撮影上の光源にすると、同じモチーフを撮っていても、出来上がった写真の色味が全然違うということを言いたいがためです。

もし蝋燭の光や夕日をあかりとして写真をとったならば、赤色っぽい2000Kほどの明かりの中なので、赤っぽい写真になるでしょうし、日中の野外の場合は太陽の光があるので、白っぽい光である5000~6000Kであることから、明るい写真、あるいは逆に非常に白飛びした写真になってしまうかも。これが家の中で蛍光灯の光、つまり4000Kの光の下で写真をとったら、あるいは3000Kの光の下で写真を撮ったら?と、光が写真の色味の出来を左右する、ということをお伝えしたいのです。

こういった撮影時の光の違いによる写真の色味の不安定さを解消するために、ホワイトバランスによって光によって左右される色を補正する必要があるわけです。例えば、黄色っぽい蝋燭や電球の光は、青っぽい色に補正し、逆に青天時や日陰などは光が青いので黄色い色に補正する必要性があります。

とはいえ、我々文化財保存修復関係の調査写真の場合、側光線写真や赤外、紫外線写真のようにホワイトバランスが必要ではない写真もあります。

しかし、ノーマル写真の場合は光源などが変化するその都度都度にホワイトバランスを設定し、適正な色味などで撮影ができるよう気を配る必要があるのです。

本日のまとめ的なもの

こういう記事を読みますと、「こういう内容が分からないと写真って撮れないんだ~(滝汗)」となりそうなものですが、実際のホワイトバランスのやり方というのは難しいものではありません。

撮影前にある種の所作を忘れないでね、ということだけなのですが(汗)、でも「なぜそれをやるのかな」ということをなんとなくでもわかっているのと、全然知らないのでは実際に撮影する上での応用力のようなものが違ったりするのかな、とか。そう思いながら前回と今回の記事は書いてみました次第です。

カメラは本当に触ってなんぼですので。こういう理論も大事ですがまずは色々さわってみるのが勉強になるかなと思います(^^)。というか、私自身が日本の某国立大学大学院にて文化財保存修復の勉強をしていた時、最初は諸先輩に教えて頂いたり、撮影風景を観察したり、あるいは一緒に撮影現場で撮影のお手伝いをするなどをすることで学ぶことが多かったです。先輩が撮影するというときなどに、邪魔にならないならお手伝いさせて頂いたり、あるいは撮影現場の観察をさせて頂いてもとても勉強になると思います。

というわけで本日はここまで。最後まで読んで下さり、ありがとうございます。

コメント